为进一步提升学校整体科研氛围,促进高水平城市大学建设,5月6日,我校首期炳灵学术论坛在图书馆报告厅开讲。人文学院教授方秋梅、交叉学科研究院副研究员郑瑜、系统生物学研究院研究员胡长峰和生命科学学院教授董元火4位老师与师生分享了各自从事科学研究工作的体会。

校长景新华、各学院及部门负责人、科研骨干及相关教师和学生代表参加了论坛。科研处处长舒细记主持论坛。

方秋梅在题为《磨砺见功夫登临出境界》的报告中从脚踏实地,开辟学术天地;尽快预流,不断提升自己;尊人重己,常怀敬畏之心和学不媚俗,不妨关照当下4个方面讲述了从事科研的心得点滴。她深有感触地说到,在从事学术研究的过程中,一定要结合自身兴趣和学术发展实际,不断拓展研究领域;学问有高低,学术无尊卑,每个人都有各自的特点长处,要尊人重己,不能妄自菲薄;做学问要有学术道德底线,保持一颗澄净甚至虔诚的学术之心,这样才能感受到做学问的快乐。

郑瑜以抱团取暖组建团队的故事引入主题,分享了从零开始亲力亲为到围绕主干各自开花建设表观遗传学团队的经历。结合团队科研工作,她建议团队人员要在科研目标上志同道合,在发展中求同存异,这样在科研成果上才能各自出彩;在取得阶段性成果后,要时刻关注基金委的官方指导文件,关注感兴趣方向最前沿的研究进展,这将有助科研项目的申请;团队之间要经常讨论,团队内部要保持合作,成员可以选择擅长或感兴趣的方向突破攻关。她认为要做好科研,就要坚守最初的科研目标,要及时调整心态和模式以适应外界环境变化。

胡长峰以《在探索中前进》为题分享了自2015年到学校以来的科研生活,讲述了自己的科研历程和特色科学研究。他认为,在开展科学研究中,要做到复杂的事情简单做,简单的事情重复做,重复做的事情坚持做,坚持做的事情开心做;科研学术氛围营造是一个长期相互影响的过程,需要全校师生共同不懈地努力;要组建一个优秀的学科团队,需要将校内外人才资源进行有机整合。他表示,在探索江大特色的科学研究道路上,江大人应该充满信心。

董元火作了题为《不忘初心砥砺前行》的分享报告。他用轻松的话语、故事的形式讲述了38岁以后开启的科研之路。他以亲身经历勉励大家,相对于年龄而言,做好科研更重要地在于努力、不放弃;要不怕失败,总结经验,继续前行,有了耕耘才会有收获。他认为,科研工作既能促进教学,是提高教学质量的重要支撑,也是激励自己的重要动力;紧跟前沿的科研工作,不仅丰富了课堂教学知识,开拓了学生视野,而且有利于本科生进入课题和实验室,培养其科研动手综合能力。

校长景新华在讲话中对首期炳灵学术论坛成功开讲及4名教师的精彩报告给予了充分肯定。他指出,做好科研要耐得住寂寞,贵在坚持,在吃苦、付出的同时收获成功的喜悦也会让人体会到其中的幸福。在老师们的报告中,充分体现了4个“真”,即“真心” “真情”“真识”和“真经”,他们毫无保留地交流自己从事科研工作的经历和感悟,其中许多好的经验值得广大老师借鉴。就如何更快地提高学校整体科研水平,他要求,首先,科学研究要面向社会、面向时代,要有问题意识,要寻求解决问题的途径。其次,学校抓科研的同时也要抓团队建设。各学院院长要带头组建科研团队,要凝聚团队力量真正发挥作用。第三,学校不仅要搭建科研平台,更要充分发挥平台的作用,要对平台进行梳理,加强考核与支持力度。第四,学校相关管理部门要为一线教师教研工作提供及时有效的服务,保障顺利开展相关工作。在谈及教与研的关系时,他强调,老师们在从事教研工作时可能存在分配时间、精力等方面的冲突,但两者绝不是对立的关系,是完全统一、相辅相成的关系。一个不重视科研或者科研水平不高的大学,绝对不可能成为一所高水平的大学。教师们要将科研成果融入大学人才培养,探索本科人才培养的有效途径。他希望,全校上下要借助这个平台进一步激活学术氛围,加强学术交流与展示,以促进学校整体科研水平快速提升。

据相关负责人介绍,炳灵学术论坛是一个科研宣教平台,注重校内交流、经验分享和交叉融合,以“交换思想、交流学术、交叉学科、 交融团队”为宗旨,以“科学、科研、科教”为主题,聚焦基础学科研究、交叉融合发展、区域经济建设和服务管理创新;旨在搭建“科研典型、身边榜样、深度交叉、多点群发”的科研交流平台,促进学院(机构)、学科及科研平台间的交流与交叉融合,营造浓厚科研氛围,促进学校科研跨越发展。该论坛将从面向校内科研骨干、学术论坛进学院和学术论坛进课堂3个层面持续推进。

本期论坛专家介绍

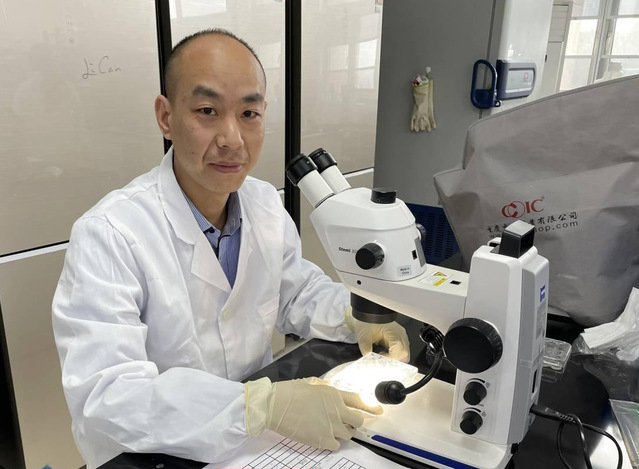

董元火 生命科学学院教授

科研成果:主持国家自科基金面上项目2项,湖北省自科基金面上项目2项以及多项横向项目。作为学术骨干参与国家自科基金面上项目、863项目子项目、科技部科技基础资源调查专项大别山区生物多样性综合科学考察、湖北省技术创新专项重大项目、湖北省科技基础条件平台建设项目等多项科技项目。近5年先后获得3项湖北省科技进步三等奖,1项科技成果达到国际先进水平。发表学术论文40余篇,授权发明专利3项,出版专著1部。获评2020年湖北省科普先进工作者、2020-2021年度湖北省“三区人才”科技人员专项计划选派人员。

推介点评:董元火从汽车企业到高校工作,彻底跨界,从零起步,43岁博士毕业,开启科研之路。他的经历对中青年老师,特别是以前是教学为主型,现在转型到教学科研并重型的老师,应该是个很好的借鉴。他明确目标、矢志不渝,不犹豫、不投机;他聚精会神、积沙成塔、步步为营;他大方无隅、大器晚成。

方秋梅 人文学院兼城市研究中心教授

科研成果:主持完成国家社科基金项目、中国博士后科学基金面上资助项目各1项,省市级项目10余项;出版专著2部,发表学术论文60余篇,被人大复印资料全文转载6篇;获湖北省社会科学优秀成果二等奖1次,武汉市社会科学优秀成果一、二等奖各2次。

推介点评:方秋梅是江汉大学90年代的优秀毕业生,留校工作后继续攻读硕士、博士、博士后,聘为教授后,科研从未中断,从小做起,日积月累,笔耕不辍,科研成果丰硕,教学总能推陈出新,深受学生拥戴。她苟日新、日日新,科研创新,醉了自己,也美了学生。

胡长峰 系统生物学研究院研究员

科研成果 :近年科研成果主要发表在PNAS、Cell Reports、RNA biology、International Review of Cell and Molecular Biology、Development Cell和Nucleic Acids Research等世界著名期刊上。在PNAS上发表的原创性成果解决了困扰该领域科学家近半个世纪的科学问题——单细胞真核生物中转录水平调控纤毛基因表达的分子机理。获得国家自然科学基金、科技部重大研发计划等科研项目支持。

推介点评:胡长峰入职3天就开始搭建实验室平台,从一个烧杯、一个试管开始采购,1个月后实验正式开始,2个月就筛选出10万株突变体,连续3个月住在实验室。半年内所有成员到岗开展实验。入职2年半就发表了PNAS文章。他年轻有活力,科研情感炽热而专注,科研规划理性而周密,团队建设务实而高效。他既耐得住寂寞、顶得住压力,不急躁、不轻浮,又有着年轻学者的智和勇、专和实,令人钦佩。

郑瑜 交叉学科研究院表观遗传学中心副研究员

科研成果:主持国家自然科学基金1项、省级科研项目1项,横向项目3项;参与国家自然科学基金面上项目、国家重大专项项目5项,横向项目8项。在Jouranl of Experimental Botany、Plant Journal、Plant Physiology、Molecular Plant等植物学1区期刊杂志发表SCI论文15篇,其中以江汉大学为第一单位在Jouranl of Experimental Botany和Molecular PlantESI发表的研究论文被列为ESI高被引论文。

推介点评:以郑瑜、刘小云、包纯、苏鲁方为核心成员的研究团队,她们没有学术带头人,团队成员就抱团取暖,在专业领域取长互补,齐心协力,取得较好成绩。她们把生活困难当磨练,把刷英文文献当胎教,在头脑风暴中场休息时聊妈妈经,把自己的娃娃培养成实验员,她们的协作、乐观精神令人钦佩。团队成员在工作、生活、亲情和友情4不误情况下,先后发表了多篇高被引论文。

文图:校报记者赵蔚;科研处何芳

编辑:赵蔚

审核:刘进